Arqueología, tejedora de historias

Arqueología, tejedora de historias

Haydeé López Hernández

Dirección de Estudios Históricos, INAH

¿Cómo conocer el pasado? y ¿cómo ligarlo a nuestro propio devenir? Estas preguntas que hoy nos pueden parecer demasiado simples e, incluso, innecesarias, fueron parte de las preocupaciones de quienes vivieron en el siglo xix, cuando la narración bíblica sobre la creación del mundo —y la del hombre, como su punto culminante— se vio cuestionada por los descubrimientos de la geología y las nuevas clasificaciones y ordenaciones derivadas de la modernidad reciente y la Ilustración. Entonces, el tiempo se dilató y la historia de la Humanidad tuvo que reajustarse.

La narración de los hechos pasados se tornó Historia, es decir, explicación causal del devenir lineal del tiempo, hasta convertirse en una disciplina científica, quizá la más relevante para el mundo decimonónico. En esa Historia de la Humanidad, la de México debió insertarse, reclamando para sí la herencia, los blasones y la potestad de la humanidad entera, a través de un origen común impoluto pese a las diferencias en el color de la piel de sus habitantes y la geografía. Al mismo tiempo, la reciente nación mexicana debía indagar y demostrar aquellos aciertos y ventajas de su particularidad americana, innegable esta última y severamente denostada por aquellos ilustrados que insistían en que la razón, y por tanto la civilización, no podían desarrollarse con plenitud en las tierras tropicales de América en las que, a su juicio, las pasiones tendían al derroche incontrolable.

La arqueología se convirtió entonces en la mejor estrategia para observar los tiempos más lejanos, los de la llamada infancia de la Humanidad, tanto en Europa como en América. Los restos de las sociedades prehispánicas surgieron así de entre los escombros y el olvido que los habían mantenido ocultos al menos durante 300 años, para observarse con nuevos ojos: cacharros, vasijas, antiguallas, antigüedades, idolillos y montículos se convirtieron de forma paulatina en testimonios de un pasado propio, nacional, emblemático y orgulloso. La breve línea del tiempo de la reciente nación independizada de la madre España se dilató cada vez más, anudando cada evento pasado como si fueran las cuentas de un rosario eterno y laico que integraba la historia de México a través de los siglos.

No fue un proceso inmediato ni sencillo. Tampoco fue premeditado. Lo cierto es que los sabios de entonces fueron sumamente persistentes, quizá hasta necios, en su afán y curiosidad por conocer el pasado, aunque algunos —como el ministro Justo Sierra— no creyeran que los cerros de San Juan Teotihuacán pudieran ocultar algo de relevancia. Pero, con el tiempo convencieron a cada gobierno en turno y obtuvieron cada vez mayor legitimidad y cierto apoyo financiero. Fundaron así revistas, sociedades, congresos y reuniones, museos, instituciones, legislaciones y, finalmente, escuelas; y alcanzaron su objetivo: hicieron de la Arqueología una disciplina científica, y del pasado prehispánico, el primer eslabón de la historia de México.

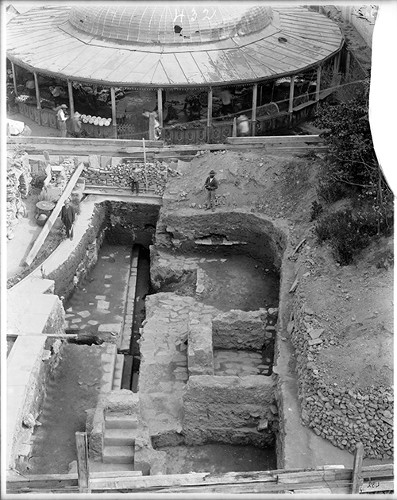

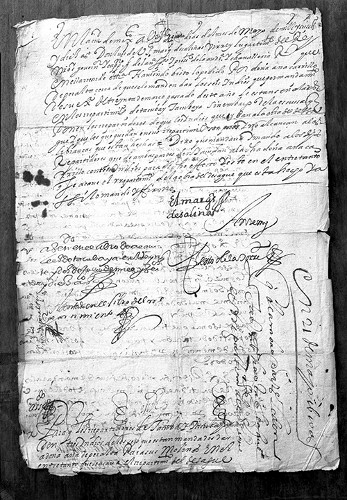

Los sabios, esos primeros arqueólogos autodidactas de finales del siglo xix y las primeras décadas del xx, tuvieron ante sí un reto inmenso: la organización temporal y cultural de una extensión territorial de 1973 km2; es decir, un amasijo de historias entrelazadas y completamente desconocidas. Por ello, recorrieron palmo a palmo el territorio mexicano para registrar los vestigios de ese pasado inaugural de la nación1; en algunos sitios exhumaron los restos ocultos por el sedimento de los siglos2; inventariaron los objetos que encontraron y los clasificaron y resignificaron una y otra vez bajo diferentes premisas y teorías3; rescataron, compraron, copiaron y leyeron una y otra vez las fuentes virreinales tratando de encontrar y distinguir en ellas los rastros que quedaron del pasado prehispánico4; buscaron el significado de un posible alfabeto en los relieves de las piedras y en los dibujos de los códices5; escudriñaron en los relieves de las esculturas los rastros de la cosmogonía, el panteón y la genealogía de cada pueblo6.

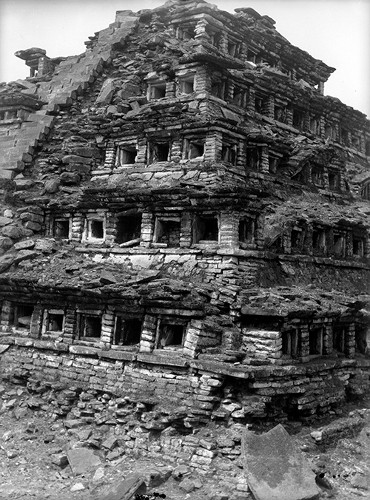

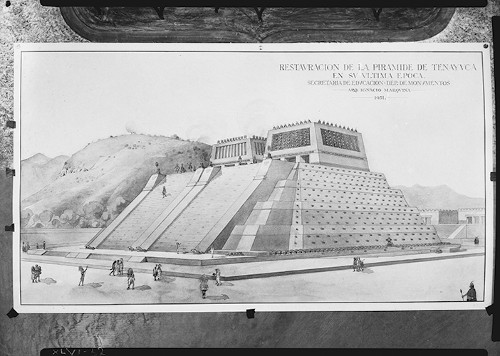

Construyeron así una narrativa histórica, que exhibieron en el Museo Nacional a través de los objetos que consideraron más elocuentes para hablar del pasado porque, como decía Jesús Galindo y Villa, no era “un vulgar depósito de reliquias” sino “una lección objetiva de la historia”7. También se ocuparon de mostrar las grandes ciudades pasadas, ocultas entre la maleza y el escombro, redefiniendo sus contornos, aplanando sus muros y, algunas veces, incluso, perforando sus entrañas8. Teotihuacán, así, fue inaugurada como zona arqueológica para recibir a los invitados en las fiestas del Centenario de la Independencia en 19109 y, a este sitio, le siguieron muchos más: Tenayuca10, Chichén Itzá11, El Tajín12, Monte Albán13, Cholula14, etcétera. En cada una de estas zonas arqueológicas no se presentaba el pasado de la nación en ruinas, sino el patrimonio presente, es decir, monumentos que hablaban de la grandeza del pasado mexicano e, incluso, efigies del poder político del Porfiriato, de los variopintos caudillos de la Revolución y la posrevolución, del cardenismo y de la modernización del Estado, y de todas las siguientes etapas políticas del país.

Hoy, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (inah) tiene bajo su resguardo 193 zonas arqueológicas abiertas al público y 162 museos de historia o arqueología. Pese a ello y a la distancia, aquellas preguntas de los sabios decimonónicos —¿cómo conocer el pasado? y ¿cómo ligarlo a nuestro devenir?— siguen siendo vigentes. Sin embargo, es difícil encontrar resonancia en aquella convicción que sostuvieron sobre una historia lineal, progresiva y nacional. La llamada posmodernidad, sin duda, cimbró el edificio de aquellas certezas, y hoy la importancia del pasado parece diluirse en el torbellino de la inmediatez, mientras la diversidad y la individualidad se tornan cada vez más visibles. Imposible ver hoy, como lo hizo Alfredo Chavero a finales del siglo xix, el origen mexicano en la fundación de Tenochtitlán, cuando sea que haya ocurrido ésta. Nuestra forma de mirar el pasado —a través de la arqueología, la historia o cualquier otro artilugio— y, sobre todo, los usos políticos e ideológicos que le brindamos a esa mirada, están obligados a encontrar nuevos significados en cada palmo del territorio y en sus vestigios, así como en los monumentos que erigimos a partir de aquéllos para cuestionar el pasado —el lejano y el cercano— y la forma en la que lo hemos construido, pero desde las inquietudes y preguntas actuales, aquellas que nos permitirán seguir tejiendo la historia sin petrificarla.